writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

「明るさ」よりも「安心」を選びたい!天窓をなくして雨漏りと決別するリフォーム

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

「大雨が降るたびにバケツを用意するのがストレスで…」

東海市のお客様より、築25年の天窓(トップライト)に関するご相談をいただきました。

点検すると、防水パッキンやスカート部分がボロボロに劣化。

修理してもまた10年後にメンテナンスが必要になるため、今回は思い切って「天窓をなくす(撤去する)」リフォームを選択されました。

屋根も天井も元通り。

雨漏りの心配がゼロになった工事の全貌をご紹介します。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

「大雨が降ると、天窓の周りから雨漏りするんです…」

そんなお悩みを抱えた東海市にお住まいのお客様から、天窓の雨漏り点検のご依頼をいただきました。

築年数が経ち、大雨のたびに天井に雨染みができてしまうとのこと。

特に台風やゲリラ豪雨の季節が来る前に、しっかりと原因を突き止めて、安心して過ごせるようにしたいというご要望でした。

早速、お客様のご自宅にお伺いし、まずは丁寧なヒアリングから始めました。

お客様からお話を伺い、現在の状況を詳しくお聞かせいただいた後、ご了解をいただき、雨漏りの原因を特定するため天窓がある一階の屋根に上がらせていただきました。

天窓は、部屋に自然の光を取り込んでくれる素晴らしい設備ですが、屋根に開口部があるため、実は雨漏りのリスクを常に抱えています。

特に、雨水の侵入を防ぐためのパッキンや防水材は、紫外線や風雨にさらされ続けることで徐々に劣化していきます。

今回のブログでは、この天窓の雨漏り点検の様子を詳しくご紹介していきます。

なぜ大雨の時だけ雨漏りするのか、その原因はどこにあるのか、プロの目で徹底的に調査します。

もし、ご自宅の天窓や屋根で同じようなお悩みがあれば、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

専門の知識と技術を持った私たちが、お客様の大切な家を守るお手伝いをさせていただきます。

行うことをご提案しました。

建物の状況

| 築年数 | 築25年ほど |

| 工事費用 | 約30万円ぐらい |

| 施工期間 | 約二日ほど |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 「明るさ」よりも「安心」を選びたい!天窓をなくして雨漏りと決別するリフォーム

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. その雨漏り、天窓が原因かも?東海市の雨漏り点検事例

- 2.1. 天窓が二つ並んでいると危険?雨漏りのリスクが高まる理由

- 2.2. 天窓からの雨漏りは「水下スカート」の穴が原因かも?

- 3. 天窓撤去リフォーム、いよいよ着工!安心の暮らしを取り戻す第一歩

- 3.1. 天窓を撤去し、雨漏りの原因を根本から解決!

- 3.2. 見えない部分が鍵!雨漏りを防ぐルーフィングの正しい施工方法

- 3.3. 地震や台風に強い屋根の秘密!乾式工法と桟木の役割

- 3.4. 台風でも安心!軒先瓦を二重に固定する理由

- 3.5. 新しい瓦で雨漏り知らずの屋根へ!丁寧な瓦葺き作業

- 4. 天窓撤去リフォーム、いよいよ最終段階!美しく、雨漏りしない屋根へ

- 5. 雨漏りの悩みから解放!生まれ変わった屋根に心からの笑顔

- 6. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 6.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 7. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 8. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

作業のビフォーアフター

その雨漏り、天窓が原因かも?東海市の雨漏り点検事例

「小雨のときは大丈夫だけど、大雨が降ると天窓の周りから雨漏りするんです…」

こんなお悩みを抱えていた東海市にお住まいのお客様から、天窓の雨漏り点検のご依頼をいただきました。

築年数が経ち、大雨のたびに天井に雨染みができてしまうとのこと。

大きな台風やゲリラ豪雨の季節が来る前に、しっかりと原因を突き止めて、安心して過ごせるようにしたいというご要望でした。

早速、お客様のご自宅にお伺いし、まずは丁寧なヒアリングから始めました。

お客様からお話を伺い、現在の状況を詳しくお聞かせいただいた後、ご了解をいただき、雨漏りの原因を特定するため天窓がある一階の屋根に上がらせていただきました。

天窓は、部屋に自然の光を取り込んでくれる素晴らしい設備ですが、屋根に開口部があるため、実は雨漏りのリスクを常に抱えています。

特に、雨水の侵入を防ぐためのパッキンや防水材は、紫外線や風雨にさらされ続けることで徐々に劣化していきます。

今回のブログでは、この天窓の雨漏り点検の様子を詳しくご紹介していきます。

なぜ大雨の時だけ雨漏りするのか、その原因はどこにあるのか、プロの目で徹底的に調査します。

もし、ご自宅の天窓や屋根で同じようなお悩みがあれば、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

専門の知識と技術を持った私たちが、お客様の大切な家を守るお手伝いをさせていただきます。

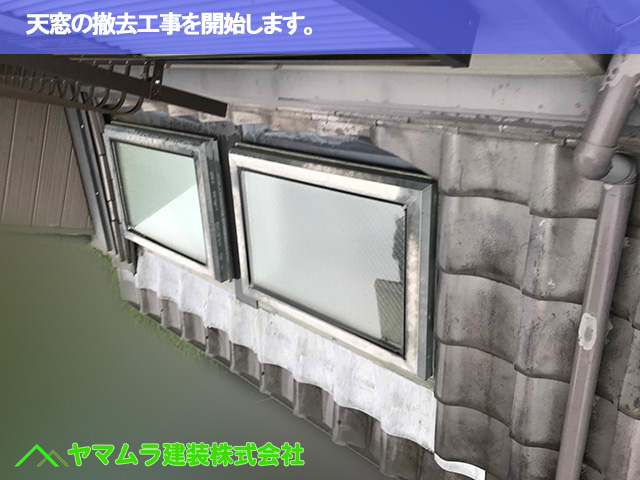

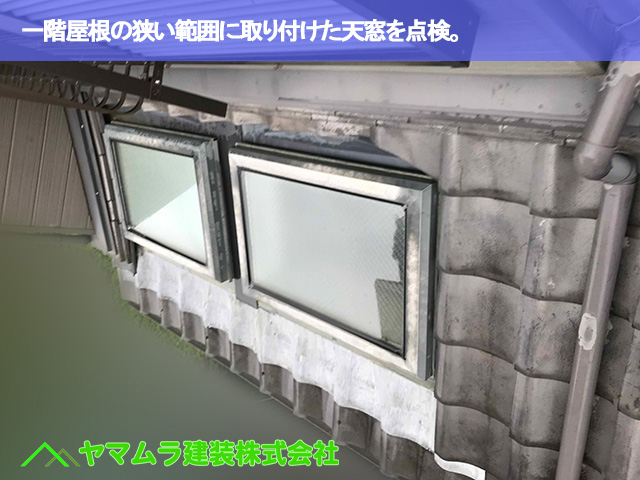

天窓が二つ並んでいると危険?雨漏りのリスクが高まる理由

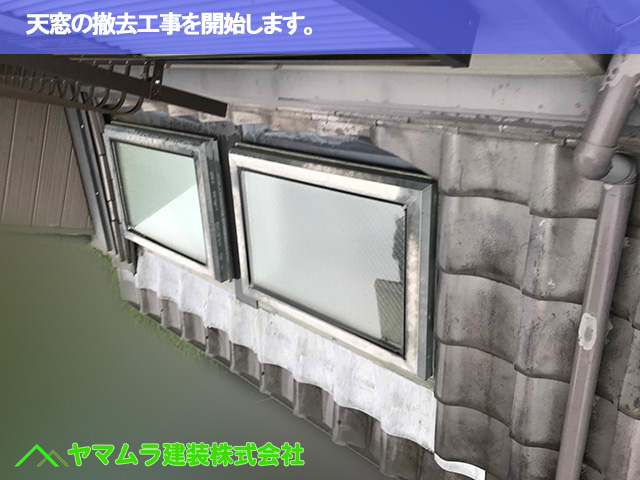

お客様のお宅には、一階の限られた範囲の屋根に二つの天窓が並んで設置されていました。

おそらく、部屋を明るくするために、大きな一つの天窓ではなく、横に並んだ二つの天窓を選んだのだと推測されます。

しかし、この二つの天窓が、まるで兄弟のようにあまりにも近くに寄り添っているのです。

これが、今回の雨漏りの大きな原因の一つでした。

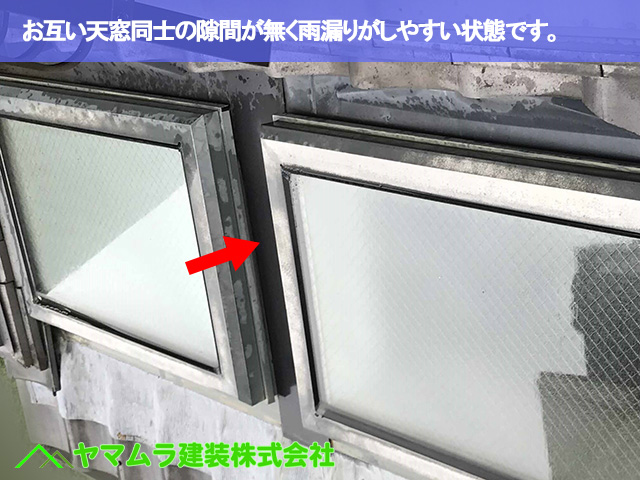

なぜ天窓が二つ並んでいると雨漏りしやすいのでしょうか?

一つの天窓から雨漏りしたとしても、二つが近すぎると、雨水の侵入範囲が広がり、両方から雨漏りしているように見えてしまいます。

また、天窓の周りには雨水をスムーズに流すための「水切り金具」や、瓦の施工が必要です。

天窓が接近していると、これらの部材の取り付けや瓦を隙間なく葺く作業が非常に難しくなり、施工不良が起こりやすくなります。

屋根に穴を開ける天窓は、本来、一つひとつが独立して完璧に防水されている必要があります。

しかし、二つが近すぎると、それぞれの防水機能が互いに影響し合い、雨漏りのリスクを高めてしまうのです。

天窓の雨漏りというと、屋根の瓦や板金に目がいきがちですが、実はもっと身近な部分が原因となっているケースも少なくありません。

それが、天窓のガラス窓と外枠の間にあるゴムパッキンです。

ゴムパッキンは、雨水の侵入を防ぐために非常に重要な役割を担っていますが、その名の通りゴム製のため、時間の経過とともに必ず劣化します。

特に、屋根の上という過酷な環境にある天窓のパッキンは、紫外線や風雨にさらされ続けることで硬くなり、ひび割れや隙間が生じてしまいます。

一般的に、約10年が劣化の一つの目安と言われています。

パッキンの劣化を防ぐためには、定期的なシーリングの打ち替え工事が必要です。

しかし、天窓の設置場所によっては、このシーリング作業を行うために足場を組まなければならないこともあります。

「たかがシーリングの打ち替え」と思うかもしれませんが、このメンテナンスを怠ると、小さなひび割れから雨水が侵入し、やがて大きな雨漏りへと繋がります。

雨漏りが建物内部にまで達すると、カビや腐食の原因となり、修繕費用もかさんでしまいます。

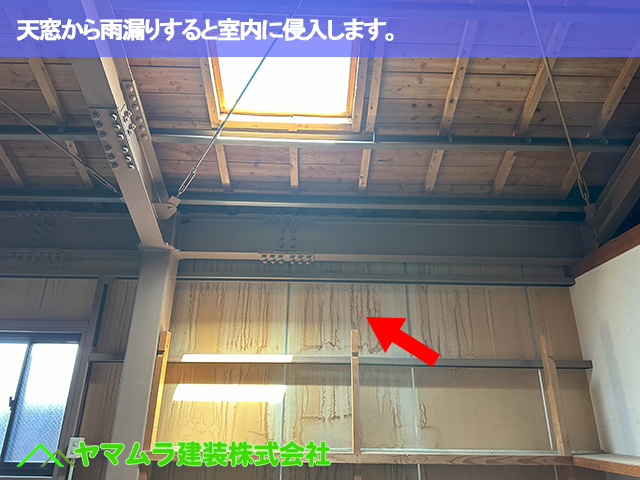

天窓からの雨漏りは「水下スカート」の穴が原因かも?

天窓の雨漏り調査を続けていくと、もう一つ重大な問題を発見しました。

それは、天窓の最も下にある「水下スカート」という部分です。

この水下スカートもまた、紫外線や雨風に常にさらされているため、時間の経過とともに劣化し、穴が開いてしまうことが多いのです。

今回の点検でも、この水下スカートに穴が開きかけているのを確認しました。

ここに穴が開いてしまうと、そこから雨水が侵入し、屋根裏を通って外壁の裏側へと伝っていきます。

そうなると、天井や壁など、複数の場所から雨漏りが発生する原因となります。

こうした天窓周りの劣化状況を写真に撮り、お客様にご確認いただきました。

同時に、たとえ今回修理をしても、天窓は約10年ごとに同様のメンテナンスが必要になることをお伝えしました。

お客様は「こんなに手間がかかるなら、最初から天窓をつけなければよかった」と後悔されていました。

長年の雨漏りの悩みや、将来的なメンテナンスの手間を考慮し、この機会に天窓を撤去してほしいとご依頼をいただきました。

天窓撤去リフォーム、いよいよ着工!安心の暮らしを取り戻す第一歩

長年の雨漏りにお悩みだったお客様から、天窓の撤去リフォームをご依頼いただきました。

原因を調査し、最適な工事内容とお見積りをご提示したところ、お客様のご予算内でもあったため、その場でご契約を交わさせていただきました。

ご契約後、私たちはすぐに工事の準備に取り掛かりました。

新しい屋根材や防水シートなど、必要な材料を丁寧に手配し、確かな技術を持つ職人の手配も完了しました。

そしていよいよ、お客様のもとへ工事のために訪問しました。

お客様の長年の悩みを解消し、安心して暮らせるお家へと生まれ変わらせるための大切な一日です。

この天窓撤去工事の様子を順を追ってご紹介していきます。

天窓の撤去から始まり、新しい屋根を葺くまでのすべての工程を、写真と共にお伝えします。

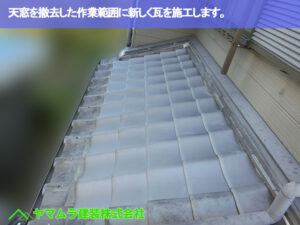

天窓を撤去し、雨漏りの原因を根本から解決!

お客様のお宅で、天窓の撤去作業がいよいよ始まりました。

まずは、天窓の周りの瓦や、雨水を流すための水切り板金、金具を一つひとつ丁寧に取り外していきます。

そして、ついに天窓本体を屋根から取り外しました。

天窓を取り外すと、そこにはぽっかりと大きな穴が開いています。

これは、天窓を設置する際に開けられた、屋根の野地板(のじいた)部分の穴です。

このままでは雨漏りの原因になってしまうため、新しい野地板合板を使ってしっかりと穴を塞ぐ作業を行いました。

これで終わりではありません。

穴を塞いだ後、作業範囲の屋根全体にルーフィングという防水シートを重ねて貼っていきます。

このルーフィングは、瓦の下に侵入した雨水から建物を守る、いわば屋根の「最後の砦」です。

ルーフィングまでしっかりと貼っておけば、もし工事中に雨が降ってきても、建物内部に雨水が侵入する心配はほとんどありません。

私たちは、お客様に安心して工事期間を過ごしていただけるよう、見えない部分の防水処理にも細心の注意を払っています。

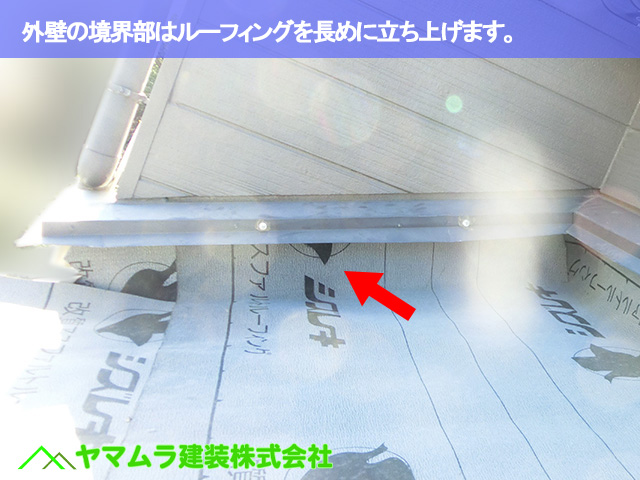

見えない部分が鍵!雨漏りを防ぐルーフィングの正しい施工方法

ルーフィングという防水シートを貼る作業についてお話ししました。

このルーフィング施工は、ただシートを貼れば良いというものではありません。

特に、部分的な屋根のリフォームでは、より一層の注意が必要です。

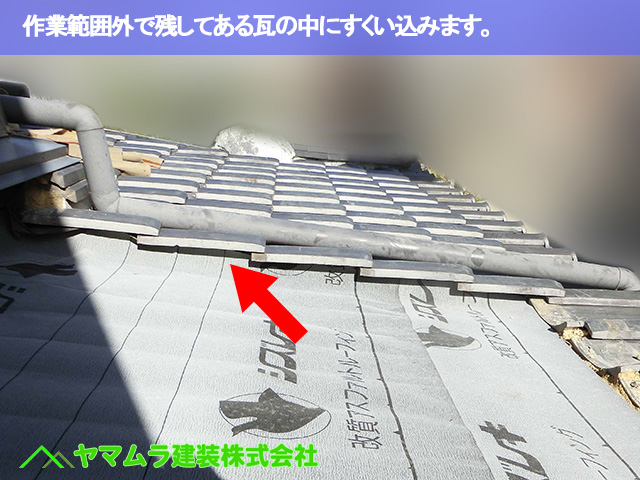

今回は、既存の瓦を残しながらルーフィングを貼る際の重要なポイントをご紹介します。

屋根の途中で工事が終わる場合、新しいルーフィングは、残してある瓦の下にもしっかりと入れ込むように貼る必要があります。

もし、新しいルーフィングを手前の部分で終わらせてしまうと、どうなるでしょうか?

瓦は完全に雨水を防ぐものではなく、瓦と瓦の小さな隙間から雨水が入り込むことがあります。

ルーフィングが瓦の下までしっかりと届いていなければ、その侵入した雨水を防ぐものがなくなり、結果的に雨漏りの原因となってしまうのです。

この「見えない部分」の丁寧な施工が、将来の雨漏りを防ぐ上で非常に重要です。

地震や台風に強い屋根の秘密!乾式工法と桟木の役割

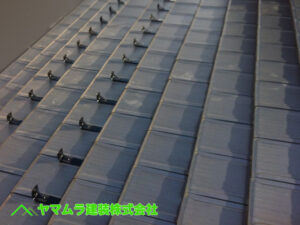

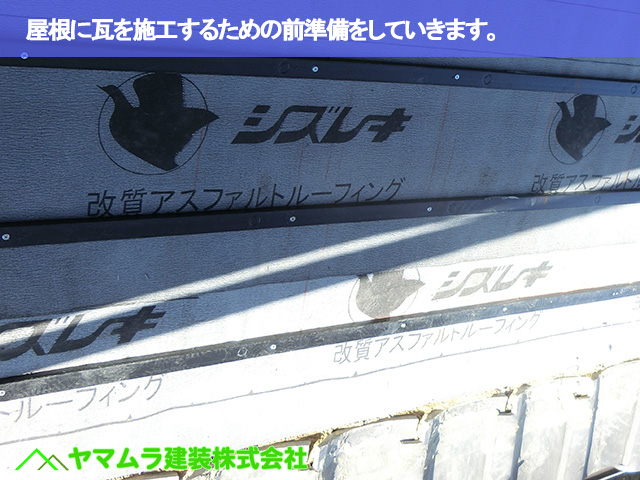

天窓を撤去し、防水シートの施工が完了しました。

今回は、いよいよ新しい瓦を葺いていく工程をご紹介します。

新しい瓦を葺く際に用いるのが、「乾式工法」です。

これは、従来の屋根土を使う「湿式工法」とは異なり、屋根土を使わずに瓦を固定する新しい方法です。

まず、防水シートの上に、瓦を引っかけるための桟木(さんぎ)を正確に取り付けます。

この桟木に瓦の裏側にある「爪」を引っかけて固定していきます。

なぜこの乾式工法が主流になっているのでしょうか?

一番のメリットは、軽量で地震に強いことです。

屋根土を使わないため、屋根全体の重量を大幅に抑えることができ、建物への負担を減らすことができます。

また、瓦を釘やビスで直接固定するため、強い風や地震の揺れにも耐えられます。

瓦の引っ張り強度などの試験データも豊富にあるため、より確実な施工ができるのです。

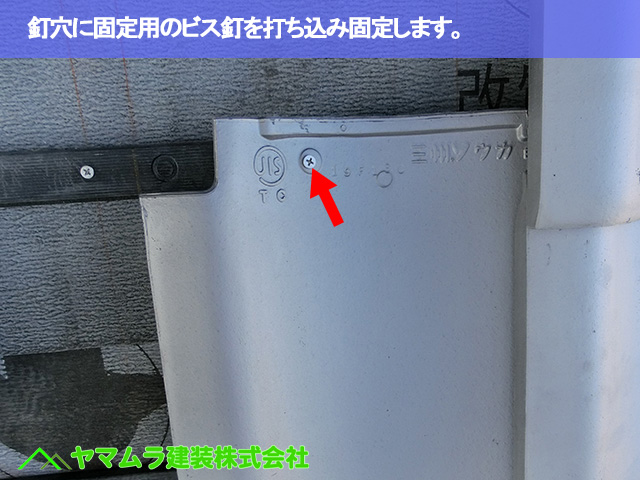

台風でも安心!軒先瓦を二重に固定する理由

天窓を撤去した部分に新しい瓦を葺いていく前に、一つ大事な作業があります。

それは、屋根の先端部分、軒先瓦(のきさきがわら)の固定です。

天窓撤去の際、この軒先瓦はあえてそのまま残しておきました。

というのも、屋根の基準となる瓦なので、これを先に外してしまうと、新しい瓦を葺く際にズレが生じる可能性があるからです。

今回は、この軒先瓦をより強固に固定する作業を行いました。

まず、軒先瓦の上部を元のビス釘でしっかりと固定していきます。

そして、それだけでは安心できないので、瓦の先端部分にパッキン付きの長いビスを追加で打ち込んでいきます。

このパッキン付きビスは、水の侵入を防ぎながら、瓦をさらに強固に固定する役割があります。

この作業を一枚ずつ丁寧に行うことで、軒先瓦全体がしっかりと屋根に固定されます。

なぜそこまで手間をかけるのでしょうか?

屋根の先端にある軒先瓦は、台風や強風の影響を最も受けやすい場所です。

万が一、軒先瓦が飛んでしまうと、そこから雨水が侵入したり、他の瓦が飛ばされる原因にもなりかねません。

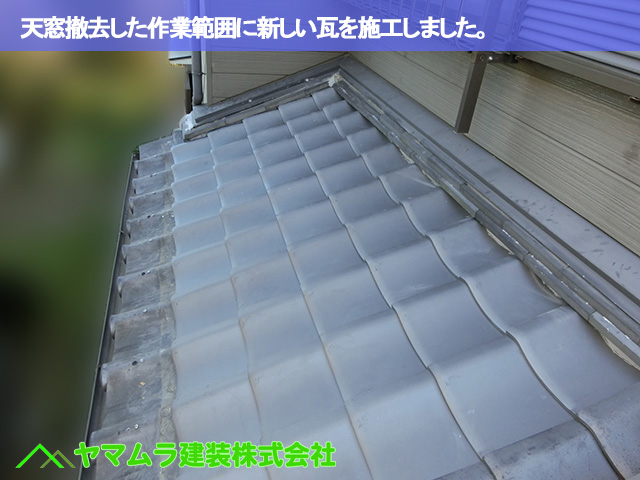

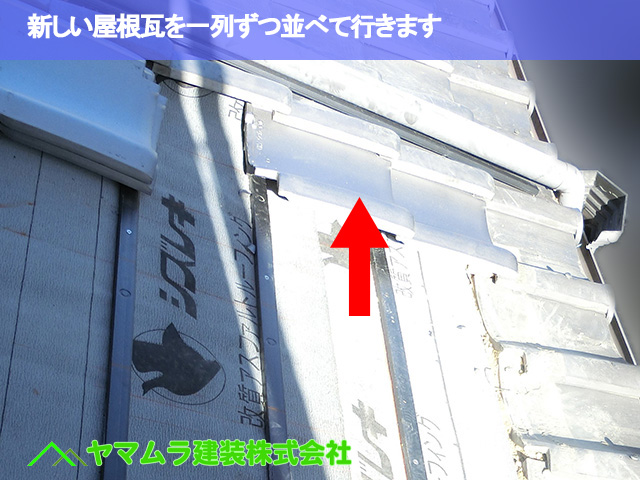

新しい瓦で雨漏り知らずの屋根へ!丁寧な瓦葺き作業

天窓を撤去し、下地となるルーフィングと、瓦を固定するための桟木を設置したことで、新しい屋根を葺く準備が整いました。

いよいよ、ここからが新しい瓦を葺いていく作業の本番です。

瓦の葺き方は、種類によって異なりますが、今回は和風の瓦を、桟木に引っ掛けていく乾式工法で施工していきます。

まずは一列ずつ、縦方向に瓦を並べていきます。

瓦の裏側にある「爪」を桟木に正確に引っ掛けながら、屋根の下から上へと一枚一枚丁寧に配置していきます。

一列並べ終えたら、隣の列に移動し、同じように下から上へと瓦を並べていきます。

まるでパズルのピースを埋めていくように、隙間なくきれいに敷き詰めていきます。

今回は天窓を撤去した部分への部分的な施工なので、使用する瓦の枚数はそれほど多くありません。

そのため、すべての瓦を一枚ずつビスでしっかりと固定していきます。

この手間を惜しまないことで、台風や強風が来たときにも瓦が飛ばされないように、確実に屋根を守ることができます。

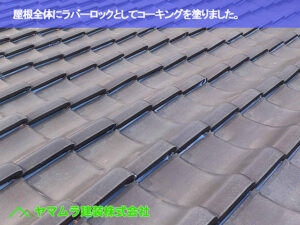

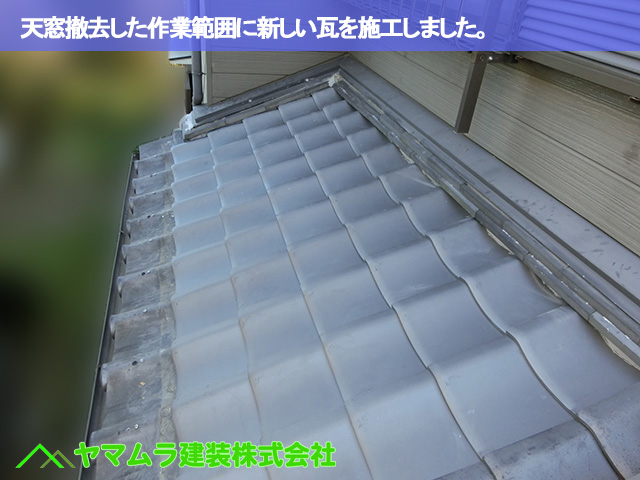

天窓撤去リフォーム、いよいよ最終段階!美しく、雨漏りしない屋根へ

天窓を撤去し、下地となる野地板合板、防水シートであるルーフィング、そして新しい瓦を固定するための桟木(さんぎ)を設置する作業が完了しました。

いよいよ、天窓があった部分に新しい瓦を葺いていく最終段階に入ります。

一枚一枚、丁寧に瓦を葺いていくことで、雨漏りの心配のない美しい屋根が姿を現しました。

そして、瓦をすべて葺き終えたら、次は屋根と外壁の接する部分の仕上げ作業です。

屋根と壁の隙間は、雨水が侵入しやすい場所です。

そこで、この部分に熨斗瓦(のしがわら)を積み上げていきます。

熨斗瓦は、雨水が壁を伝って屋根に流れ込んでも、その流れをコントロールし、建物内部への侵入を防ぐ重要な役割を果たします。

この作業を丁寧に行うことで、雨漏りのリスクを限りなくゼロに近づけることができます。

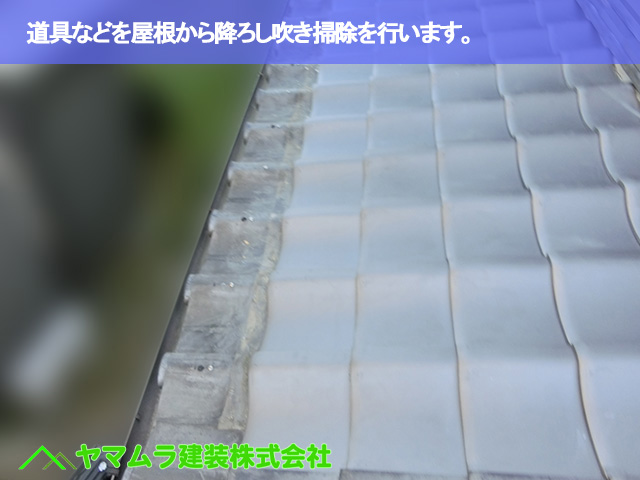

雨漏りの悩みから解放!生まれ変わった屋根に心からの笑顔

天窓を撤去し、新しい瓦を葺く工事がすべて完了しました。

美しい屋根に生まれ変わり、これで雨漏りの心配はもうありません。

工事の最終段階として、屋根に上げていた全ての道具や資材を丁寧に下ろし、ブロワーを使って作業範囲をきれいに吹き掃除しました。

お客様の大切な家を汚すことなく、引き渡すまでが私たちの仕事です。

すべての作業が完了したことをお客様にお伝えし、工事中の写真をお見せしながら、天窓を撤去した後の下地処理から新しい瓦を葺くまでの工程を一つひとつ丁寧にご説明しました。

お客様は、長年の雨漏りの悩みから解放されることに安堵され、心から喜んでいらっしゃいました。

「これで大雨が降っても安心です。本当に助かりました」という言葉と、心からの笑顔が、私たちにとって何よりの励みです。

私たちは、単に建物を修理するだけでなく、お客様が安心して快適に暮らせるように、お悩みを根本から解決するお手伝いをしています。

今回の工事を通して、天窓が抱えるリスクや、適切なメンテナンスの重要性について改めて認識していただけたかと思います。

もし、ご自宅の天窓や屋根のことでお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

専門家として、お客様のお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案させていただきます。

FAQ(工事に関するよくある質問)

撤去工事の費用はどれくらいですか?

屋根の形状や天窓の大きさ、内装仕上げの有無によりますが、今回のケース(2箇所撤去+内装工事)で約30万円です。足場が必要な場合は別途費用がかかります。

工事期間はどれくらいですか?

屋根の穴を塞ぐ工事は1日で完了します(雨が入らないようにするため)。その後の内装工事を含めても、約2日〜3日で全ての工程が終わります。

どんな屋根でも撤去できますか?

基本的には可能です。瓦屋根、カラーベスト、金属屋根など、それぞれの屋根材に合わせた方法で補修・復旧します。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください