writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

落ちた瓦は「二次被害」の始まり!安心の部分リフォーム

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

「風の強い日に、屋根から凄い音がして…」

名古屋市緑区のお客様より、瓦落下の緊急相談をいただきました。

現場を確認すると、屋根の頂上を守る「冠瓦(かんむりがわら)」がごっそり抜け落ち、その衝撃で下の瓦まで割れていました。

放置すれば雨漏り直結の危険な状態。

今回は、全面改修ではなく、壊れた部分だけをピンポイントで直す「部分補修」で、スピーディーに解決しました。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

「屋根から何か落ちてきたみたいで心配なんです…」という、切実なご相談の電話が、この工事の始まりでした。

普段、あまり目にする機会のない屋根ですが、やはり何か異変を感じると、誰もが不安になるものです。

お客様は、ご自宅の敷地内に落ちていた瓦の破片を見て、何が起こったのか、どこから落ちてきたのか、そしてどれくらいの被害があるのかと、様々な心配を抱えていらっしゃいました。

私たちは、すぐに現場へ駆けつけ、お客様と一緒に落ちた破片を確認し、まずは不安な気持ちに寄り添うことを第一に考えました。

そして、お客様のご都合に合わせて改めて詳細な点検日を調整。

後日、屋根に上がって確認すると、屋根のてっぺんにある「冠瓦」が落下しているのが見つかりました。

瓦が落ちるという出来事は、単なる瓦の破損だけでなく、雨漏りの原因になったり、落下による二次的な被害を招く可能性もあります。

このまま放置しておけば、お客様のお住まいにさらなる被害が及ぶことは明らかでした。

お客様の安心と安全な暮らしを守るため、私たちは責任を持って、この屋根の修理を承ることを決意しました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築50年以上

工事費用・・・ 約20万円ほど

施工期間・・・ 約1日ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

目次

瓦が落ちてきたらどうする?屋根のてっぺん「大棟」からの落下トラブル

「屋根から何か落ちてきたみたいで心配…」そんなご相談をいただいたのは、名古屋市にお住まいのお客様からでした。

後日、お客様のご都合に合わせてお伺いし、さっそく屋根に上がって点検してみると、屋根の一番高い部分にある瓦が複数枚、地面に落下しているのが確認できました。

この屋根のてっぺん、建物の頂点部分を大棟(おおむね)と呼びます。

大棟には、平らな瓦を積み重ねていくのですが、これを熨斗瓦(のしがわら)といいます。

そして、その上に乗っている、半円形やL字型をした一番上の瓦が冠瓦(かんむりがわら)です。

今回は、この冠瓦が強風や経年劣化によって外れ、地面に落ちてしまったようです。

冠瓦は、屋根の見た目を整えるだけでなく、大棟の内部に雨水が入るのを防ぐ、とても重要な役割を持っています。

そこが破損してしまうと、雨漏りの原因になるだけでなく、最悪の場合、屋根全体の崩壊につながる危険性もあります。

屋根は普段、なかなかご自身で状態を確認するのが難しい場所です。

そのため、瓦が落ちていたり、ずれていたりしても、気づかないうちに被害が進行しているケースも少なくありません。

もし、「そういえば、最近屋根を見ていないな…」と感じた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度専門家による点検をご検討ください。

早期発見・早期修理が、お住まいを長持ちさせる秘訣です。

私たち地元の職人が、安心・安全な暮らしを守るため、お客様に寄り添った丁寧なご提案をお約束します。

落下した瓦が引き起こす二次被害とは?

屋根のてっぺんから落ちた瓦は、それ自体が危険なだけでなく、さまざまな場所に被害を及ぼすことがあります。

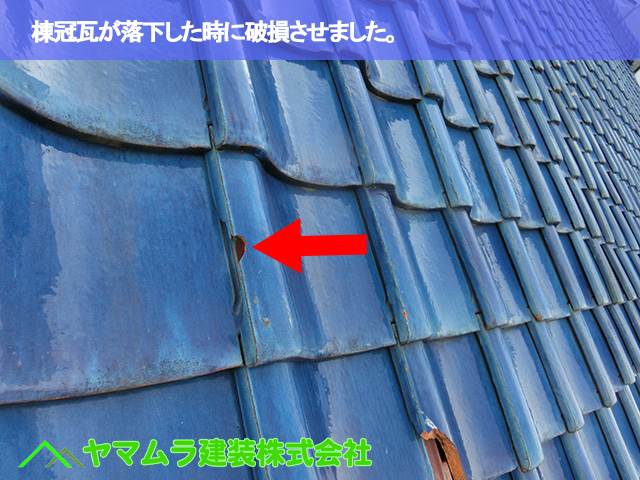

冠瓦が落下したとき、その衝撃は想像以上に大きな被害を引き起こすことがあります。

屋根の点検に伺った際、落下した冠瓦の周辺を詳しく見てみると、落下する途中でいくつかの屋根瓦に当たってしまい、そこにもひび割れや欠けが生じていることがよくあります。

瓦は一つひとつが頑丈に見えますが、上から大きな衝撃が加わると簡単に破損してしまいます。

特に、瓦が破損した部分は雨水の浸入を許しやすく、そのまま放置しておくと雨漏りに直結する危険性があります。

屋根の不具合は、一か所の問題が、やがて他の部分にも影響を及ぼし、被害が広がるケースが少なくありません。

小さなひび割れやズレが、雨漏りや家の構造部分の腐食へとつながることもあります。

瓦の破片が雨樋を詰まらせる

屋根のてっぺんから落ちた瓦が、別の場所に思わぬ被害を及ぼすことがあります。

先日お伺いしたお宅では、屋根のてっぺんにある冠瓦が落下したことが原因で、軒先(のきさき)に取り付けられているトタン屋根にも、瓦の破片が残っていました。

この破片は、時間が経つにつれて風で飛ばされたり、雨樋(あまどい)に詰まったりする可能性があります。

雨樋とは、屋根を流れる雨水を地面にスムーズに排水するための設備です。

雨樋が詰まると、雨水がスムーズに流れず、雨漏りの原因になることもあるため、放置は禁物です。

私たちは、屋根の修理を行うだけでなく、屋根全体をくまなく点検し、こうした二次的な被害も見逃しません。

作業の最後には、屋根に残った瓦の破片を一つひとつ丁寧に回収し、土のう袋にまとめて適切に処分しています。

コーキング補修は応急処置?屋根の正しいメンテナンス方法

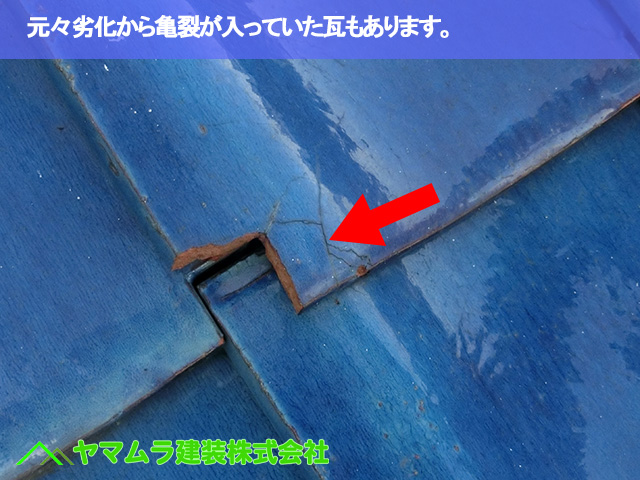

屋根の点検にお伺いすると、瓦のひび割れ部分に、コーキングボンドで補修が施されているのをよく見かけます。

コーキングボンドとは、建物の隙間を埋めるためのペースト状の接着剤のことです。

今回は、そのコーキング補修についてお話しします。

お客様に伺うと、以前の漆喰(しっくい)の塗り替え工事の際に、作業者がひび割れに気づいて応急処置としてコーキングを塗ったのではないか、とのことでした。

しかし、このコーキングボンドは、経年劣化によってすでに硬くなり、ひび割れて隙間ができていました。

コーキングボンドは、紫外線や風雨にさらされると少しずつ劣化が進みます。

この状態を放置すると、隙間から雨水が浸入し、屋根の内部が腐食したり、雨漏りの原因になったりする恐れがあります。

応急処置として塗られたものでも、定期的な点検と再補修が不可欠です。

点検を終え、お客様には屋根の現状を詳しくお伝えしました。

具体的には、大棟(おおむね)の修復と、破損した屋根瓦の差し替え作業が必要であることをご説明し、その内容でのお見積りを作成させていただきました。

「誰が補修したか」ではなく、「現在、どのような状態か」が最も重要です。

私たちは、お客様のお住まいの状況を第一に考え、今後も安心して暮らしていただけるよう、最適なご提案をさせていただきます。

屋根のてっぺん「大棟」の修理は職人の腕が光る

屋根のてっぺんにある大棟(おおむね)は、雨水から家を守る大切な部分です。

点検後にお見積りを提出したところ、お客様に金額面でご納得いただき、その場で工事のご依頼をいただきました。

早速、職人と材料の手配を済ませ、修理にお伺いしました。

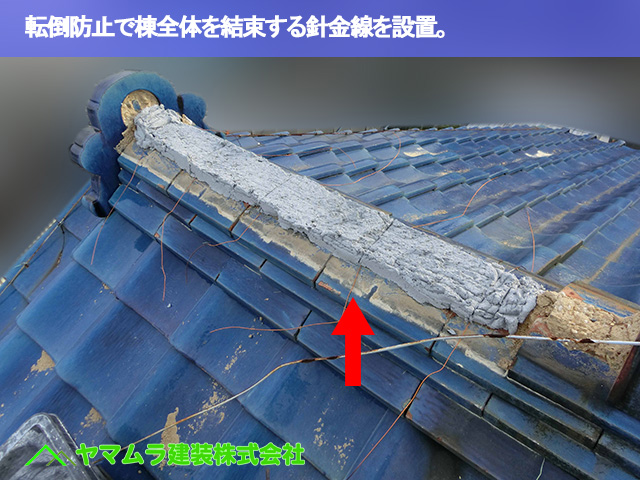

まずは、落下してしまった大棟の復旧作業から始めます。

瓦を積み直す際には、ただ元に戻すだけではなく、再び同じような被害が起きないようにしっかりと補強することが重要です。

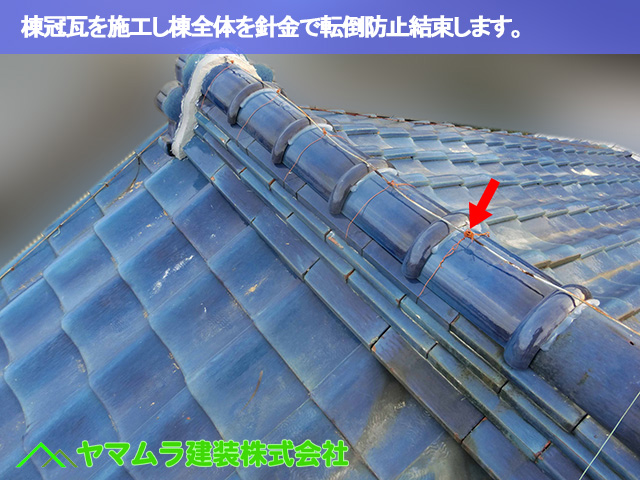

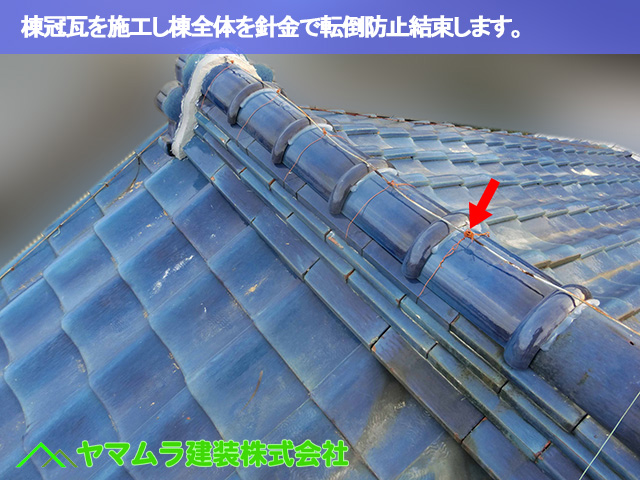

私たちは、瓦を積み上げる際に、瓦と瓦の間に針金を挟み込んでいきます。

この針金は、あとで大棟全体を固定するためのもので、瓦のサイズに合わせて適切な間隔で丁寧に設置していきます。

この作業をすることで、屋根の一番弱い部分である大棟が、強風や地震にも耐えられるように生まれ変わります。

昔ながらの工法ではありますが、長年の経験と確かな技術で、お客様の大切な住まいをしっかりと守ります。

冠瓦と熨斗瓦の積み直し

今回は、この大棟の修復作業の全工程をご紹介します。

まずは、平らな形をした熨斗瓦(のしがわら)を一段ずつ丁寧に積み上げていきます。

この際、次の作業で使う針金を瓦の間に挟み込み、大棟を固定するための準備をします。

この小さな一手間が、屋根を頑丈にするためにとても重要なんです。

次に、熨斗瓦を横一列に並べ終えたら、大棟の最も高い位置に来る冠瓦(かんむりがわら)を取り付けます。

この瓦は、雨水の浸入を防ぐ最後の砦となる重要な部分です。

すべての瓦を積み終えたら、いよいよ最終工程です。

事前に仕込んでおいた針金を使って、大棟全体をぐるりと回し締め上げます。

瓦を針金でしっかりと固定することで、台風や地震などの強い衝撃にも耐えられる、強靭な大棟が完成します。

瓦の差し替え作業とアフターフォロー

☞

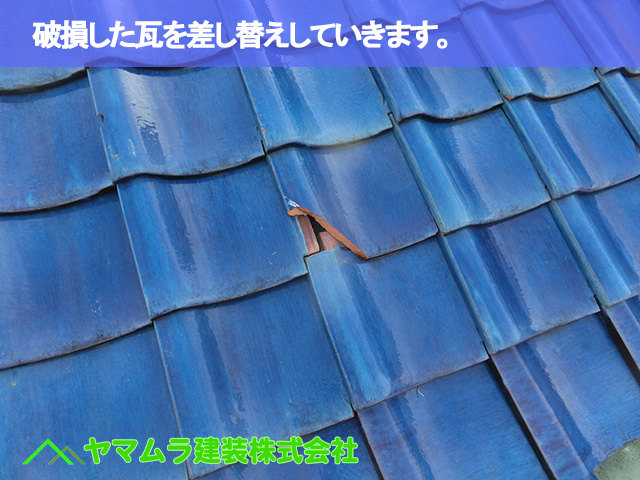

屋根のてっぺんにある冠瓦が転がり落ちた衝撃で、破損してしまった屋根瓦。

今回は新しい瓦に交換する差し替え作業を行いました。

幸いにも、今回使用した瓦はまだ製造されており、同じものを取り寄せることができました。

ですが、瓦は種類や色が非常に多く、中にはすでに製造が中止されてしまい、手に入らないものがたくさんあります。

「もし同じ瓦が手に入らなかったら、どうなるの?」とご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

その場合は、色やサイズの近い瓦で対応させていただくことがございます。

見た目は少し変わるかもしれませんが、家の防水性や耐久性を守るためには、迅速な修理が最も重要です。

もちろん、お客様にご納得いただいた上で作業を進めますのでご安心ください。

瓦差し替え後の二次被害を防ぐ一手間

破損した瓦を新しいものに交換する差し替え作業。

この作業は、ただ瓦を取り替えるだけでなく、その後の安全性も確保することが非常に重要です。

新しい瓦を差し込む際、周辺の瓦も少し持ち上げる必要があるため、これまで瓦同士を固定していた力が弱まることがあります。

そのままにしてしまうと、次の台風や強風で瓦が浮き上がり、飛ばされてしまう危険性があるのです。

私たちは、そうした二次的な被害を防ぐため、浮きが見られる周辺の瓦には「コーキングボンド」を点付けで接着します。

コーキングボンドとは、建物の隙間を埋めるための接着剤で、これを瓦の裏側に少量付けることで、周辺の瓦同士が強固に固定されます。

この一手間をかけることで、お客様の屋根をより丈夫に、そして長く守ることができます。

すべての破損した瓦の差し替えが完了し、お客様にご報告させていただきました。

作業中に撮影した写真をお見せしながら、どの部分をどのように修理したのかを丁寧にご説明すると、「割れた瓦も、落ちた屋根もきれいに直してもらえて良かったです!」と大変喜んでいただけました。

お客様の「良かった!」の一言が、私たちにとって何よりの喜びです。

これからも、お客様が安心して暮らせるよう、一つひとつの作業を心を込めて行っていきます。

屋根のことでお困りでしたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

FAQ(工事に関するよくある質問)

瓦が落ちたらどうすればいいですか?

落ちた瓦には触れず(割れ口で怪我をする恐れがあります)、すぐに専門業者へ連絡してください。また、屋根の上にまだ落ちそうな瓦が残っている可能性があるため、建物の周りには近づかないようにしてください。

費用はどれくらいかかりますか?

被害状況によりますが、今回の「棟の部分積み直し+瓦差し替え」で約20万円でした。足場が必要な場合などは費用が変わります。

部分修理で本当に大丈夫ですか?

今回のように被害が局所的であれば、部分修理で十分に対応可能です。ただし、屋根全体が老朽化している場合は、葺き替えなどの全体工事をおすすめすることもあります。まずは点検で判断します。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください